九年义务教育巩固率达95.4% 拥有大学文化程度人口超2.18亿 为国育才培养时代新人

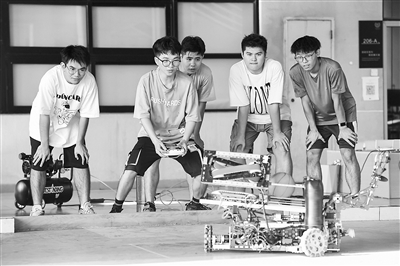

图①:广东工业大学粤港机器人联合学院的学生在“工大创谷”进行机器人研发。 新华社记者 刘大伟 摄

图②:嘉宾对话现场。 本报记者 陈晓晴 摄

图③:在中国科学技术馆,学生和家长参观展示长征二号F型火箭的主要结构及发射过程装置。 新华社记者 鞠焕宗 摄

扫一扫 看视频

对话嘉宾

吴 岩:教育部高等教育司司长

周作宇:北京师范大学党委常委、副校长

教育是国之大计、党之大计。党的十八大以来,教育系统全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,促进教育公平、提升教育质量,加快推进教育现代化、建设教育强国、办好人民满意的教育,教育的中国特色更加鲜明,取得历史性成就,发生格局性变化。

我国教育事业取得历史性成就、发生格局性变化,朝着更有质量的公平迈进,培养了一大批时代新人

问:党的十八大以来,我国教育事业取得历史性成就、发生格局性变化,两位有何直观感受?

吴岩:我用五个词进行概括。第一个是“大了”:我国的教育人口由两部分组成,一部分是在校生,包括基础教育、职业教育、高等教育的在校生,目前总数超过2.9亿;另一个部分是专任教师,目前全国有超过1800万的专任教师,加起来教育人口超过3亿,世界上规模最大。第二个是“高了”:人才培养质量更高了,我国义务教育巩固率、学前教育毛入园率、高中阶段毛入学率等都创历史新高。党的十八大以来,高等教育毛入学率提高了27.8个百分点,实现了历史性跨越,高等教育进入世界公认的普及化阶段。第三个是“强了”:我国高等教育支撑国家战略发展能力、领跑能力不断增强,在世界上取得了骄人的成绩。第四个是“优了”:教育结构不断优化,使之更适应人民群众需求,更适应国家经济社会发展需要,国际竞争力更强了。第五个是“硬了”:党对教育事业的全面领导更加坚实,思政体系建设全面推进,学校已经成为坚持党的领导的坚强阵地。

周作宇:我这里有三组数据,一是义务教育阶段的巩固率,2012年是91.8%,2021年是95.4%;学前教育入园率2012年是64.5%,2021年是88.1%;高等教育毛入学率2012年是30%,2021年是57.8%。这三组数据就可以看出我国教育事业发生了巨大飞跃。

问:党的十八大以来,我国在促进教育均衡发展方面取得了哪些成效?

周作宇:党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央在教育均衡发展方面做了重要的战略部署,投入了巨大的人力、财力、物力,特别是发挥制度优势,把全国的力量动员起来支持教育均衡发展。比如,建立对口援助帮扶机制,一些国家重点大学和一些普通高校共建,确保不让每一个区域的教育落伍。

吴岩:十年来,我国在教育均衡发展方面朝着更有质量的公平迈进,做到从以前的“有学上”到现在的“上好学”。以高等教育为例,统筹考虑东部高等教育发展和中西部高等教育发展的整体质量,让中西部高等教育振兴成为中西部振兴的重要战略支点。

问:习近平总书记在2018年全国教育大会上强调,教育是国之大计、党之大计。教育是培养人的事业,在高等教育事业中,思政课发挥了什么重要作用?

吴岩:党的十八大以来,习近平总书记先后20余次到高校视察,20余次给高校师生回信,为高等教育改革发展指明了前进方向,提供了根本遵循。高等教育最大的责任是育才育人,课程思政和思政课程要同向同行,不仅要在学生身上发生物理反应,还要发生化学反应,不仅让学生入眼、入耳,还能入心、入脑,不仅培养一个合格的建设者,更培养一个可靠的接班人。

周作宇:我们坚持一体化推进大思政课的教育教学,特别重视课程思政。比如,毕业于我校的曾任广西壮族自治区百色市乐业县新化镇百坭村第一书记的黄文秀,身上最典型的品格就是家国情怀。在每个阶段,经过学校教育、社会环境的熏陶和家庭的影响,铸就了她为党和国家事业献身的高贵品格。在伟大复兴的征程上,需要弘扬这种力量,发挥这种力量对社会的影响,推动国家持续走向繁荣、走向富强。青年人有理想、有本领、有担当,中华民族伟大复兴便有了源源不断的青春力量。

着力走好人才自主培养之路,中国高等教育整体水平进入世界第一方阵

问:教育事业的发展培养了大批可用之才,无数大山深处的小学生经过教育成长为大学生。请问吴司长,我国高等教育整体水平在世界上处于什么位置?

吴岩:2021年4月,习近平总书记在清华大学考察时指出,要瞄准世界科技前沿和国家战略需求,推进新工科、新医科、新农科、新文科建设,加快培养紧缺人才。“四新”建设是中国高等教育在世界高等教育发展中提出的中国方案,作出的中国应答。同时,通过“211”、“985”工程和“双一流”建设计划,一批大学和一大批学科已经跻身世界先进水平,中国高等教育整体水平进入世界第一方阵,为我国建设世界重要人才中心和创新高地提供了有力支撑。

问:大学生是最具创新创业潜力的群体之一。刚刚走出校门的毕业生如何全面发展,增强成长发展的后劲?

吴岩:教育改革一个很重要的方面,就是让学生从“我能行、我会干”变成 “我敢闯、我会干”。谁能在“创新”上培养出人才,谁就能够胜出,我们现在培养的就是敢闯会创的学生。举个例子,刘沈厅是中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛涌现出来的一个选手。他来自四川,从电子科技大学毕业后,投身乡村振兴,流转了200多亩地种植蔬菜水果,跨界成为了一名“新农人”,带领数以万计的农民勤劳致富。在2020年疫情期间,通过“零接触”式中转站,让500多个农场主免于返贫,解决了上万个农民工就业问题。如今,他们的数字农业服务平台在水果销售季平均每天可帮助销售数百万元的农产品。从“新农人”到“兴农人”,刘沈厅敢闯会创,是千千万万大学生创新创业、投身乡村振兴的一个代表。

问:周校长,北京师范大学在赋能创新、解决学生就业方面,有什么举措?

周作宇:习近平总书记强调,要扎根中国大地办大学。解决中国的教育问题,解决中国的经济社会发展等方面的问题,不能靠别人,只能靠我们自己。这是我们立足中国、服务中国的重要使命担当。

今年高校毕业生高达1076万人,毕业生多,就业就有一定的压力。我们如何面对这样的压力?双创教育是一个重要途径。这就需要在双创课程体系建设、双创教育教学机制、双创平台搭建,还有双创合作伙伴维系几个方面综合施策。举一个例子,我们学校心理学部就建了双创中心。这是一个创客平台,改变了我们过去对教学空间布置的看法,同时也改变了我们过去对人才培养格笼式或梯田式的安排,教学以工作团队的方式加以组织。一个心理学的专业,能够尝试制造大众所需要的日常产品,没有创新的理念是做不到的。

问:我们创新创业教育在世界上处于什么地位?

吴岩:在创新创业教育领域,我们在世界上处于领跑地位。今年,我们即将举办第八届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛。近年来,大赛“国际味”更浓了,每年都有100余个国家数以千计的大学参加大赛。今年是百国、千校、千万人参赛,国外1300余所大学,包括世界上前100名的大学都报名参加了本届大赛。在这方面,我们的学生可以平视世界。正如习近平总书记对青年人的期许,他们跑出了当代青年的最好成绩。

十年建设“创新高地”,高校成为重大科技突破的策源地

问:十年来,教育部门和广大高校推动高校科技创新能力大幅提升、体制机制改革持续深化,为创新型国家和教育强国建设做出了重要贡献。对此应怎么看?

吴岩:目前,全国拥有大学文化程度的人口超2.18亿。为了培养能够解决“卡脖子”问题的人才,这些年我们实施了“卓越计划”,其中最重要的就是“卓越工程师计划”,着力在大国重器制造领域培养能够破解这些“卡脖子”问题的人才。同时,还要解决“卡脑子”问题,大力培养基础学科拔尖人才,因为很多技术的“卡脖子”,源于科学的“卡脑子”问题。此外,我们在人文社会科学方面实施了“新文科”计划,着力解决“卡嗓子”问题,我们在国际上不能失声失语,要不断增强话语权。

周作宇:高等教育机构要继承过去的优良传统,同时要谋新局、育新局,按照创新高质量发展来做安排。所有这一切都需要人来完成,所以我们还要大力倡导科学家精神。

问:目前全国60%以上的基础研究、80%以上的自然科学基金项目都由高校承担。为什么高校会成为重大科技突破的策源地?

吴岩:高校是科技创新的生力军,是基础研究的主力军,这是高校的特点决定的。高校开展基础研究的优势在于人员多、水平高、积累厚。高等教育自身发展的“小逻辑”,要服务服从于国家经济社会发展的“大逻辑”,这也是高校在新时代的新使命。我们不仅有基础性的贡献,还有先导性、全局性、战略性的贡献。

周作宇:高校为什么能成为策源地?一个重要的原因是有人,而这个“人”不仅仅是教师,还有学生。有科学家的自主探究兴趣,有科研的战略安排,再加上知识传递、知识创造、知识转移本身就是高校的基本职能,高校拥有实现这些职能的庞大群体,当然会成为策源地。

网友提问

当前,越来越多的人步入大学校园,关于人才自主培养,下一步中国高等教育能做什么?

吴岩:经济发展的动力是科技,科技发展的动力是人才,人才培养的源头是教育。因此要坚持走好人才自主培养之路,着力培养两类人才,第一是卓越人才,即以卓越工程师为代表的“硬”科学人才,第二是以基础学科拔尖人才为代表的原创科学人才。

教师待遇问题限制了乡村小规模学校的发展,可以采取哪些举措解决这个问题?

周作宇:教师队伍建设是一个系统工程,涉及多个方面。当然,薪酬待遇是影响教师选择的一个重要因素。解决这个问题需要综合施策,国家也在做积极的努力。一方面就是进一步加大投入,另一方面,现在有线下的教师,也有线上的教师,需要利用信息化赋能教师和学校,通过信息化提升农村教育的办学质量,进而提高教育质量。

编辑:何森

桂公网安备 45010302001193号

桂公网安备 45010302001193号