广西党史故事|横县“后方医院”——党群连心骨肉亲

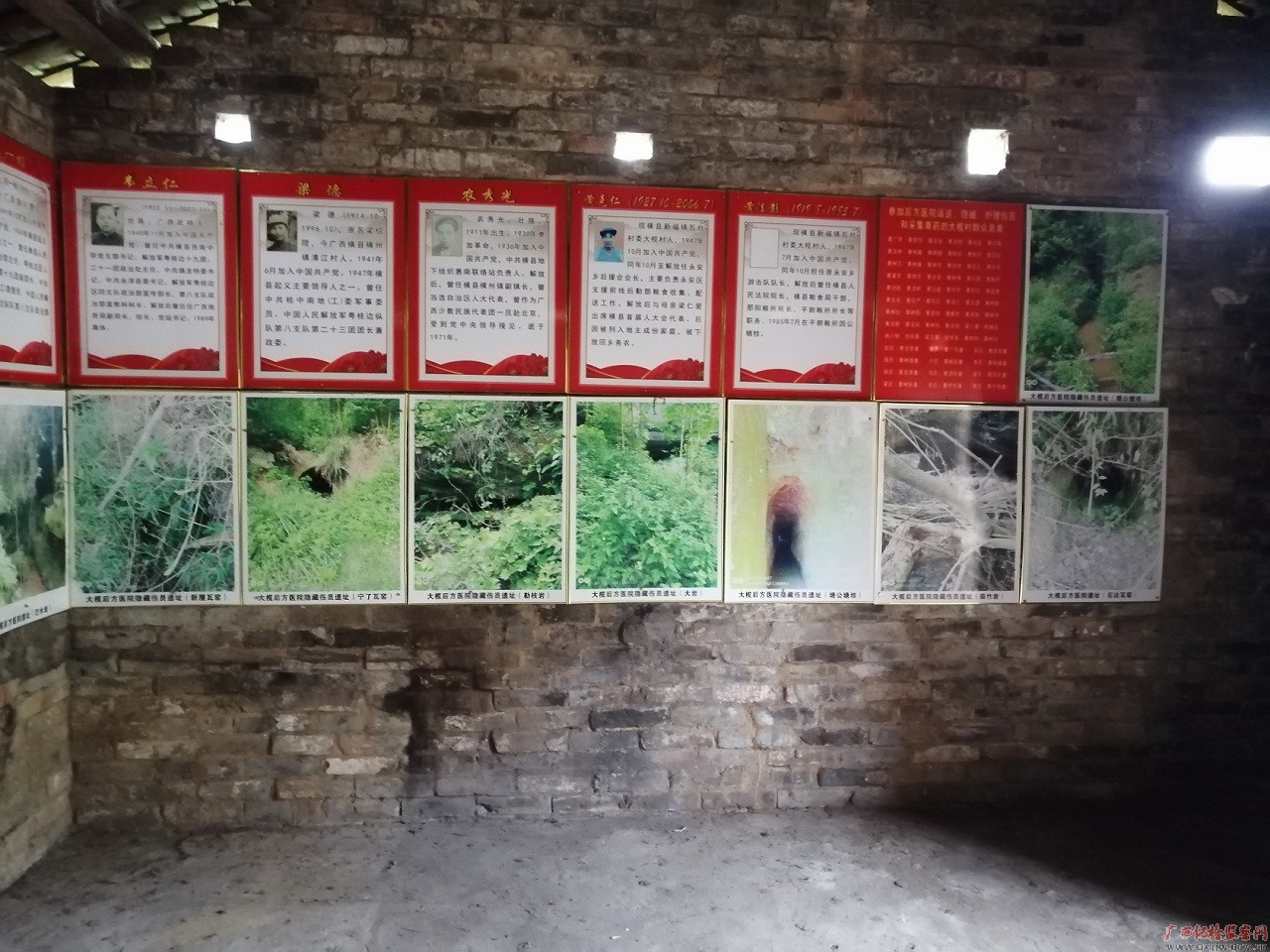

大榄后方医院纪念室记录了当年抗战的烽火岁月。

横县,世界茉莉花之都,百万人民在这里生生不息。横县人民具有光荣的革命传统,老区人民的革命斗争故事烩炙人口,激励一代又一代人们牢记烽火岁月,不忘初心,砥砺奋进!

从县城驱车一个多小时,来到新社镇瓦灶村委大榄村,但见水泥路婉延向前,一幢幢小楼错落有致。村后的小山坡上,有几条小河,杂草掩盖,初看无特别之处,沿溪而入,豁然开朗。这正是解放战争时期的“后方医院”,照顾革命斗争伤员的病房。

这个小村庄,是桂中南地区横县游击战争时期的一个医疗站,人称“后方医院”。在解放战争期间,在党的领导下,大榄村后方医疗站经历了很多艰难险阻,躲过了敌人的多次“清乡”扫荡,一共救治了120多名伤员,为革命工作做出巨大贡献,演绎了一段党群连心骨肉亲的抗战佳话,在横县游击战争史上写下了光辉一页。

内战爆发后,广西各族人民反抗国民党反动统治、反对内战的斗争蓬勃发展。1947年秋,横县会议揭开了广西全面开展武装斗争的序幕,及时和顺利地实现工作重点由秘密领导政治斗争和经济斗争转为公开武装斗争的战略转变。

要斗争,就会有伤病和牺牲。

医疗站成立之初,既无经费和病房,又无护士、药品、设备,只有民间草药医生卢朝星、莫家润七叔、李萌新和蒙其桓四位同志。伤病员进医疗站,第一次用来为伤员消毒的,只是自熬的芫酒汤,在医疗上全是土医土药和土法。

在战争频繁的时候,后方医院常有一二十个伤病员,最多的一次是一九四九年秋末冬初,达到四十三人。要在敌人反复“扫荡”的情况下担负起治疗好伤病员的繁重任务。

没有病房怎么办?在地下党员的带领下,当地群众首先利用大榄村小学教室和其中的四间晒场屋当病房,学校既是教室又是病房。当敌人“扫荡”时,就把伤病员转到山林里,以避开敌人的“扫荡”搜査,坚持在那里治疗和养伤。

村干部想,敌人是不会善罢甘休的,必然再来反复“扫荡”,靠上山躲是躲不了的。于是,大榄村后援会会长黄克仁,民兵队长黄法影和几位医生商量,决定在村边的一条小溪旁边挖地下病房。经过十多天的日夜苦战,一共挖了十二个地洞和利用三个旧瓦窑作病房。每个地洞,只能住上二至三人。敌人来“扫荡”就把伤病员转到地洞去,敌人走了,就把伤病员转回学校来。

没有药品怎么办?主要依靠群众的力量,分头上山采集草药,村民们前后共计采用草药数十种。需要的中药或者名贵药物,就依靠妇女,轮流出动,巧妙地避开敌人,到平朗、峦城(原永淳县治)去购买。

一九四九年夏,医疗站面临着更大困难的考验,一些伤员伤口不断恶化,需要一些名贵药品如珍珠、麝香等,怎么办?后援会负责同志和医生召开一个“诸葛亮”会议商讨对策。最后决定由蒙其桓同志找下冒村一个开明绅士(他与蒙其桓同志有些亲戚关系,在峦城镇一个药房有股份),利用他动摇的一面,做他的思想工作,从那个药房弄到了所需要的名贵药品和其他药物,及时解决医治重伤员伤口不断恶化的问题。

一九四九年,驻永安乡兼伪乡长黄富初的反动团队“扫荡”搜査,威胁群众并捉了黄厚华、黄济华,刑讯逼供医疗站地点,但他们二人坚强地回答说:“我们村无医疗站,又无伤病员,任便搜查。”黄富初也无可奈何,只得放回他们了事。

在党的领导下,大榄村干部、群众与革命战士们结下了深厚的血肉关系。每当夕阳西下,全村男女老少在完成了自己的家务后,都到医疗站来慰问,有的挑水,有的煎药,有的给伤员喂粥,有的洗补衣服和料理伤病员,忙个不停。十二三岁的小朋友也在夜晚雨天之时,给抬伤员的大人带路……大榄村群众及后方医院就是在这样艰苦环境下,坚持了两年多的反“扫荡”斗争,胜利地完成了护理好伤病员的重任,为他们继续上前杀敌提供有力的支援。(横县纪委监委)

后方医院用于救治伤员的涵洞。

编辑:林贵宏

桂公网安备 45010302001193号

桂公网安备 45010302001193号