广西党史故事| 穿越86年的生死交情

86年前在广西桂林,发生了红军长征过程当中最为悲壮惨烈的一战——湘江战役。

1934年的10月,中央红军被迫进行战略大转移,在途径湘桂边境之时,蒋介石紧急调集30万大军,在此设下了铁桶般的第四道夺命封锁线,企图将中央红军全部歼灭。在此生死存亡之际,红军将士在桂林的兴安、全州、灌阳,与国民党军浴血奋战5个昼夜,最终强渡湘江,保留了革命的火种。经此一役,红军将士锐减到了3万人,湘江上飘满了红军将士的血肉残躯,两岸的百姓口口相传:血洒湘江惊天地,三秋桂花酿酒祭。三年不饮湘江水,十年不食湘江鱼。

在湘江战役当中,留下了许许多多的感人事迹,谱写了一段段各族群众与红军战士们患难与共、生死相依的军民鱼水情。

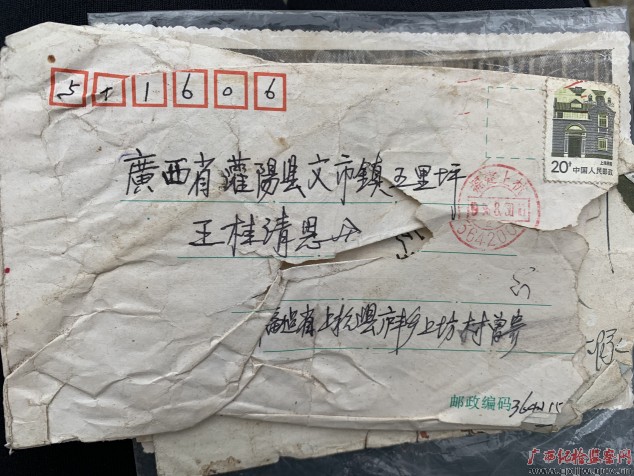

在桂林市灌阳县五里坪村村民王少林的家里有一个文件袋,里面整整齐齐的叠放着数十封信件。这些信是从哪来的呢?

王桂清阅读曾广贵来信

时间回到1934年的那个冬天,王少林的父亲王桂清,在水车乡救下一名因腿脚重伤不能赶路的小红军。小红军名叫曾广贵,当时只有17岁。大家知道,在当时那个年代救助红军给国民党政府知道了,是要杀头的。但即使是这样,王桂清还是毅然决然的收留了小红军曾广贵,为了不被发现,王桂清让小红军曾广贵白天藏在自己的床下,晚上在外面放哨,再让他出来活动。尽管已经万分小心,当地的乡警还是发现了小红军曾广贵的踪迹把他抓走要将他枪毙。就在这万分危急的时刻,王桂清赶到了乡政府,一把抓住乡警手里的枪抵在了自己的胸口上,说道:你们要枪毙他,就先枪毙我!也许是这些乡警看小红军没有什么价值,经过多方斡旋,最后同意放了小红军曾广贵,但是勒索了王桂清11块光洋。要知道11块光洋是王桂清这样一个普普通通务农家庭一整年的收入,家里本就已经揭不开锅,但为了救下曾广贵,他东拼西凑预支了自己一年的工钱。

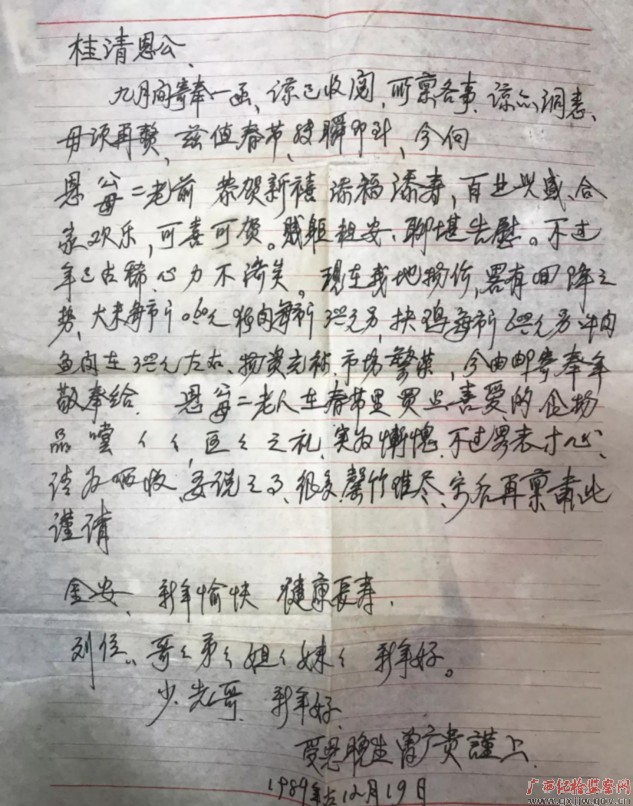

一年之后,小红军曾广贵的腿终于好了,他回到了福建老家。遭逢离乱,两人别后再无音讯。说到这,大家可能觉得故事已经说完了,其实并不然,36年之后,1971年,老红军曾广贵辗转多方终于打听到了自己的恩人王桂清的下落,从那以后,他每年的春节、清明、重阳都会写信给王桂清,虽然他只比王桂清小几岁,但每每在信中,都称王桂清为恩公。

1996年8月,老红军曾广贵在儿子的陪同下,来到灌阳,看望自己的救命恩人。在分别了60多年后,两位老人终于再次相见,两人相拥而泣,回忆起了湘江战役那段峥嵘岁月。正是因为湘江战役,使两个素不相识的人像一家人一样,血脉交融在了一起。

王桂清去世之后,老红军曾广贵依旧每年给他家里寄信,2008年,90岁高龄的老红军曾广贵,给王桂清后人寄来了最后一封书信,信中只有短短的一句话:“我受恩公相救,得以再生至今,这乃一生大幸矣。”

86年的时光,这生死之交的情谊,化作信笺上的文字,那是生命的铭记,是流淌传承的患难与共、生死相依的民族之魂,更是支撑起全面建成小康社会的强大精神动力!

习近平总书记在纪念红军长征80周年大会上发表重要讲话,他强调:每一代人都有每一代人的长征路,每一代人都要走好自己的长征路。今天,我们这一代人的长征,就是要实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的“中国梦”。

如今作为新时代“长征人”的我们,依旧传承着这根植于血脉的民族之魂,与祖国“同呼吸、共命运、齐荣辱”。在中国共产党成立99年之际,我们共抒衷肠,回忆铁血荣光,用一名共产党员的使命担当,践行铮铮誓言,汇聚磅礴伟力,吹响时代强音。(桂林市纪委监委 薛贵楠)

图为老红军曾广贵来信

相关专题:建党99周年专题

编辑:黄少梅

桂公网安备 45010302001193号

桂公网安备 45010302001193号