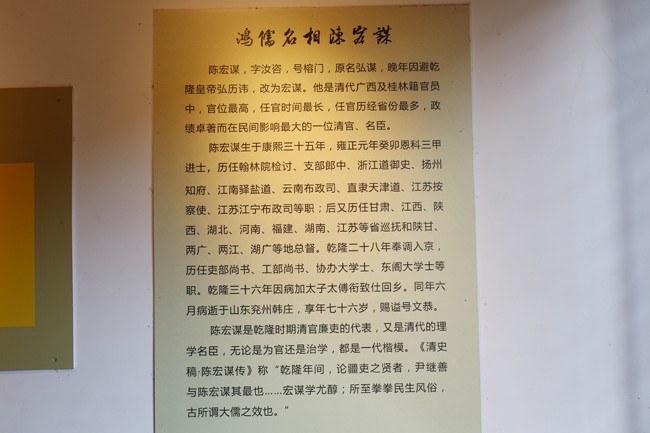

陈宏谋(1696年—1771年),字汝咨,号榕门,桂林市临桂区四塘乡横山村人,是康乾时期清官廉吏的代表,也是清代的理学名臣。陈宏谋治宋代二程、朱熹之学,强调明体达用、知行合一。无论是为官还是治学,都是一代楷模。《清史稿·陈宏谋传》称:“乾隆年间,论疆吏之贤者,尹继善与陈宏谋其最也……宏谋劳心焦思,不遑夙夜,而民感之则同。宏谋学尤醇,所至拳拳民生风俗,古所谓大儒之效也。”后人把陈宏谋推崇为历史上的好官清官的典型。

当前,全面从严治党正推向纵深,我们需要千千万万“陈宏谋式”的好干部。奋进新时代,筑梦新征程,我们的党员干部该从陈宏谋身上学习什么?

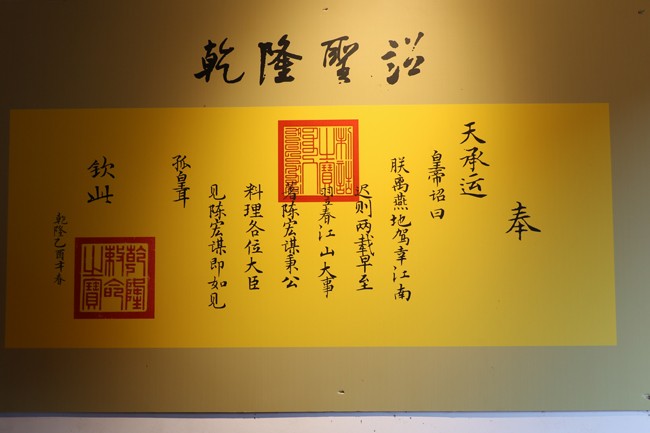

公心为民谋福祉。陈宏谋先后担任过浙江、云南、江苏、陕西、河南、两广等十三个行省的布政使、按察使、巡抚、总督等职,并任过扬州、天津、江宁这三个繁杂地区的府道官,为官四十八年,当二十一任官职,“于义督军储、策水利,皆秩秩有条理。大受刚正,属史惮之若神明,然论政重大体,非苟为苛察者比。允随镇南疆久,泽民之尤大者,航金沙江障洱海,去后民思。”被《清史稿》誉为乾隆时政绩最卓著的大臣之一。

陈宏谋为减轻百姓负担,修水利、兴教育、除灾耗、清污吏,其治理之下出现了百姓安居乐业的新气象。勤政务实是领导干部的立身之本、兴业之基。习近平总书记将“勤政务实”作为好干部的标准之一提出来。作为新时期的党员干部,要模范践行党的宗旨和全面从严治党新要求,以“踏石留印、抓铁有痕”的劲头和善始善终、善做善成的精神,大兴亲民之风,常行为民之举,真正做到权为民所用,情为民所系,利为民所谋,切实办好关系群众切身利益的问题,切实解决联系服务群众“最后一公里”的问题,用实际行动诠释公仆情怀和责任担当。

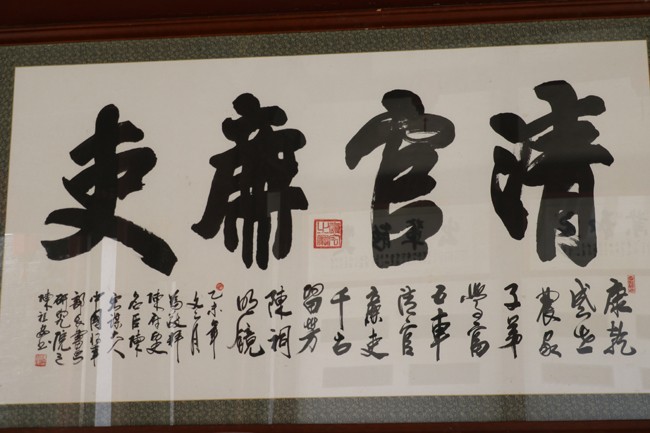

丹心耿耿照黎民。陈宏谋认为“清乃官箴之始基”。在京身居尚书之高位,却不敷开支,常借债度日,甚至因修缮官邸花费白银500两而“深悔太费”。他为政计远大,兴利除弊,深得民心,在江西修南昌城南罗丝港石堤一道,人称“陈公堤”;在陕西开新井26800余口,人称“陈公井”;还自出奉资,修建“横山大堰”,造福乡梓。陈宏谋一生清正廉洁,深得百姓爱戴。

清廉对个人来说是一种要求,是一种美德,是一种品质,是广大党员干部一生幸福的有力保证。“以铜为镜,可以正衣冠,以史为镜,可以见兴替,以人为镜,可以明得失”,廉洁就是一面镜子,时刻提醒着我们抵得住诱惑,撑得住信念,守得住清贫,耐得住寂寞。党员干部要以廉为镜正己身,坚守初心,继续发扬党的优良传统和作风,严格遵守党纪国法,坚持做到慎言、慎行、慎权、慎独、慎微,扎扎实实干事、清清白白做人,永葆清正本色。

匠心忘我勤治学。陈宏谋一生在繁忙的政务之余,仍笔耕不辍,著作甚丰,有《培远堂全集》《五种遗规》等近300万字。尤其是他的《五种遗规》影响很大。《五种遗规》是对前人思想智慧的挖掘选粹,“或嘉言,或懿行,悉皆古人成书,故曰遗规也”。《五种遗规》中《养正遗规》以蒙学少年为读者对象,教他们如何读书、立志;《训俗遗规》以士、农、商贾等为读者对象,教他们如何处世做人;《从政遗规》是为官者从政而写,要求上副圣训,下符民望;《教女遗规》以女孩为读者对象,强调了女德女智教育;《在官法戒录》读者对象为胥吏,提出“见善而以为法,见不善而以为戒”。

王国维在《人间词话》中说:古今之成大事业、大学问者,必经过三种之境界:“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路。” 此第一境也。“ 衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴。” 此第二境也。“ 众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。”此第三境也。习近平总书记曾谈到:领导干部学习理论也要有这三种境界。首先,理论学习上要有“望尽天涯路”那样志存高远的追求,耐得住“昨夜西风凋碧树”的清冷和“独上高楼”的寂寞,静下心来通读苦读;其次,理论学习上要勤奋努力,刻苦钻研,舍得付出,百折不挠,下真功夫、苦功夫、细功夫,即使是“衣带渐宽”也“终不悔”,“人憔悴”也心甘情愿;再次,理论学习贵在独立思考,学用结合,学有所悟,用有所得,要在学习和实践中“众里寻他千百度”,最终“蓦然回首”,在“灯火阑珊处”领悟真谛。(临桂区纪委监委 蒋玉辉)

编辑:马国栋

桂公网安备 45010302001193号

桂公网安备 45010302001193号