在大家的眼里,黎云是个很睿智、严谨的领导。

向他汇报工作,他总能迅速捕捉到工作方案做法中的不足,提出修改意见,往往他的一句提醒,就会让同志们灵光一闪,豁然开朗;遇到重大事项决议,他总会先征求纪委的意见:纪委书记说能办才能办,不能办的绝对不能办!

在大家的眼中,黎云又是个很随和、朴实的领导。

走在办公楼里,他会主动和年轻的同志打招呼;在路上碰到干部们的家属,他还会幽默地说一句:“你爱人回家晚都是我要求加班的,要埋怨就埋怨我啊!”偶尔周末在白云山公园,会遇到与夫人缓缓散步的黎云。

见到黎云,提出采访意向,他却很谦逊:“我不愿意宣传自己,我其实很普通。作为一名基层干部,只有实实在在办事,履行好职责,才是本分。要说长洲区取得了一些成绩,主要是得益于市委的正确领导、班子团结奋斗和干部群众苦干实干。而我只是干了份内的工作,发挥了应该发挥的作用。”

说这些的时候,黎云语气十分平和。

“基层组织是党的全部工作和战斗力的基础”

黎云是一个惟实的人。他出生在一个农民的家庭,他常说:“我是农民的儿子,原本就是农民。参加工作后一直与农民打交道,感情与农民不可分。”

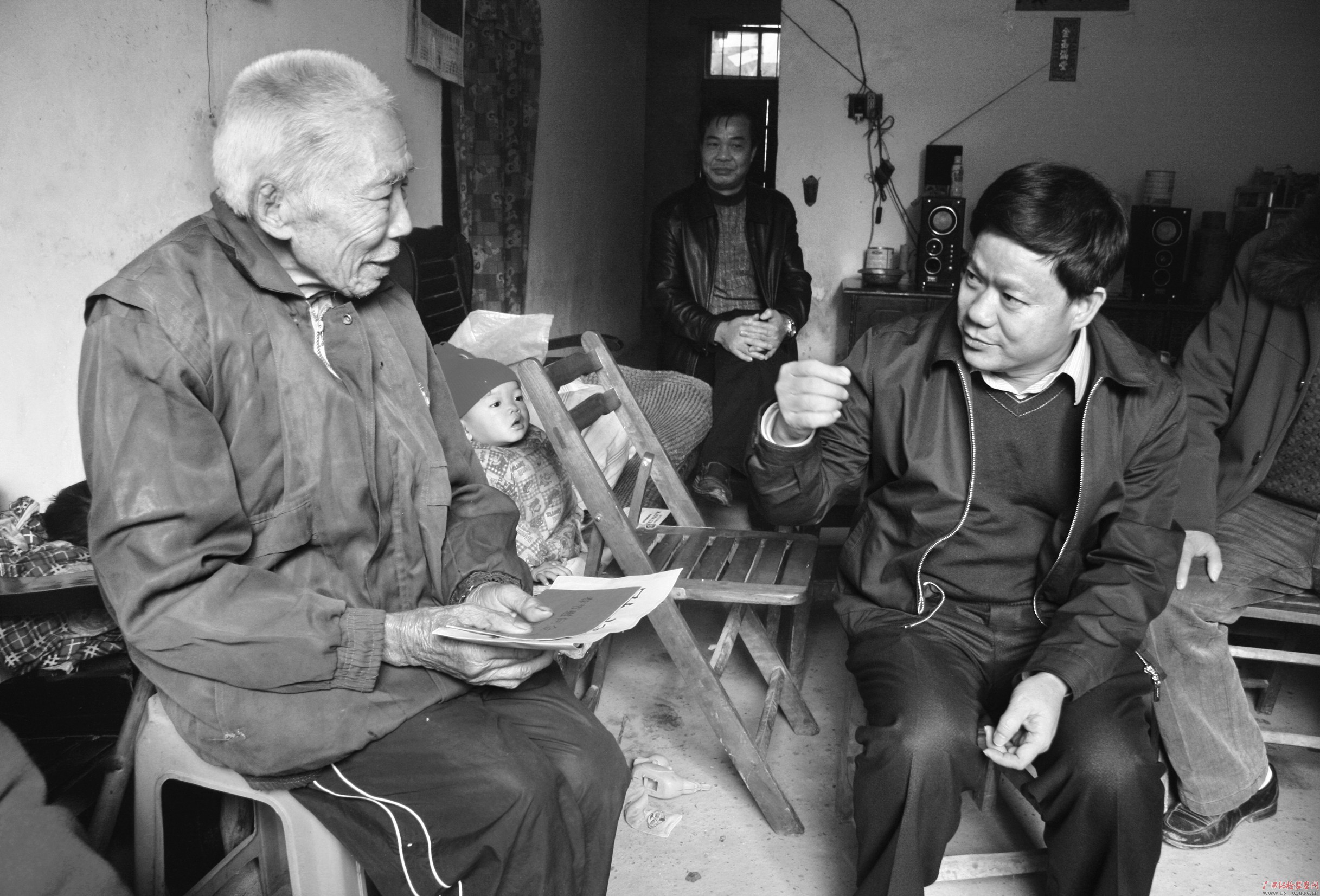

黎云(右一) 到基层慰问特困老党员

21年前,黎云在藤县的和平镇当乡镇书记。

一夜暴雨, 河流水位迅猛上涨,睡梦中的人们全然没有意识到他们的家乡一夜间会被洪水淹了。全镇断电,黑得伸手不见五指。房屋倒塌,交通、通讯全部瘫痪,根本没有办法通过通讯指挥救灾。但是, 大灾并不全部意味着大难。在这次百年一遇的洪灾中,和平镇无一人员亡。大家都感叹,这真是幸运。

幸运来自于那些大灾面前挺身而出,敢于面对困难、从不言弃的基层党员干部。

嗓子哑了,鞋子破了,可是没有一个党员干部停下脚步。搀扶老弱的阿婆,抱起稚嫩的孩子,拉起摔倒的阿姐。大家齐心协力克服困难,配合默契,有序有效地组织抗洪救灾。这件事对黎云震动很大:一定要把基层干部队伍抓好,一定要把基层党员的先锋模范带头作用发挥好,让他们关键的时候真正能拉得出去,起到一个带头人的作用。

这也深深影响了黎云后来的工作思路。

1998年离开乡镇,黎云调到藤县县委组织部当副部长,第二年就起草了一份《关于进一步加强基层干部队伍建设的意见》。2002年调到苍梧县担任组织部长后,也是他召集起草了加强村干部队伍建设的文件方案。2010年到了市委组织部担任副部长,他又按照要求召集相关部门起草了《梧州市村级干部管理办法》,从四个层面来规范、保证基层干部队伍的稳定。

“我们的工作能做好,就是这些基层党员干部在起作用。党的方针政策能够贯彻下去,就是靠他们。如果把我们的工作比作高速行车,哪怕前一个路段多么畅通,可是基层干部的积极性没有调动起来,到这个路段还是会塞车。”这些年,黎云深刻认识到,基层组织是党的全部工作和战斗力的基础, 只有加强党的基层组织建设,才能使党深深扎根于人民群众之中,顺利实现党的领导。

“当书记,必须心中有党,有抓好党建的自觉”

从2011年5月担任长洲区委书记伊始,黎云就有计划地深入社区和农村调研,用双脚丈量基层,用沟通把握基层脉搏,切实按照市委提出的“示范点巩固、中间点提升、薄弱点整顿”思路,统筹推进基层党建工作。“当书记,必须心中有党,有抓好党建的自觉。”黎云坚持每季度召开党建工作领导小组会议,专题研究工作进展情况,协商解决问题,推动工作落实。

“ 责任不落实,党建就是一句空话。”为了强化责任落实,他还注重发挥考评的指挥棒作用,主持制定了针对不同类型党组织、党组织书记、党员的分类考评标准,每年进行百分制考评,并将考评结果纳入党员干部日常观察档案,层层传递工作压力,形成了齐抓共管的党建工作良好局面。

针对场地、人员、经费不足带来的基层党建工作薄弱问题,黎云积极做好资源整合文章,推动财力向基层一线倾斜,把城市社区的干部从原来的5人增加到现在10人以上,除按要求落实基本工资外,每月由区财政再拿出200元对每个村(社区) 干部实行绩效考核奖励, 并将村(社区) 干部养老、医保等全部纳入财政预算,定期组织基层干部体检,让他们感受到组织的关怀。通过落实一系列的措施, 切实形成了“有场所服务、有钱办事、有人管事”的基层党建工作格局。

看待人才贵乎正,使用人才贵乎当,培养人才贵乎周,招聘人才贵乎广,才集贤众,方能振兴经济。

想方设法打造好基层骨干队伍,也是黎云一直在努力的事情。“ 必须把积极性充分调动起来,推动大家认真履职尽责。”黎云带头在全区深入开展执行力协同力创新力建设活动, 注重在园区建设、城市建设、项目建设及征地搬迁一线培养、选拔、任用干部,形成了党员干部深入一线、破解难题的良好局面。

以身作则,说话才有力量。黎云牢记自己作为区委书记,是党建、党风廉政建设的第一责任人,对党风廉政建设做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办,每年都及时召开专题会议,研究部署党风廉政建设工作,协调解决难点问题,特别是在人、财、物等方面, 给予纪委充分保障,支持并推动纪委开展“三转”工作,不断强化纪检监察监督执纪问责职能。

黎云坚持把党风廉政建设与经济工作同研究、同部署、同落实、同检查、同考评,注重多谈心、多提醒、多扯袖子,让干部“干成事、不出事”。“干部相处要亲而不密”“少喝酒、多读书;少打牌、多锻炼”,黎云在会上常常这样劝导干部,这也渐渐为干部接受和认同。作为“一把手” 的黎云带头按照规矩办事,为全区领导干部树立了榜样, 很多制度执行难问题迎刃而解。四年来,经济社会全面发展的同时,长洲区没有发生大的腐败案件。

黎云(右二) 到企业了解情况

“好作风,也出生产力”

黎云经常说,“好作风,也出生产力。”无论做什么工作,只有到一线去、到基层去,才会发现问题;无论困难大小,只有勇于面对、敢于担当,才能解决问题。

2011年上任之初,黎云就意识到,解决问题的关键在发展。长洲区的症结在哪里?发展向何处去?经过深入调研后,区委班子果断决策,决定抢抓东部产业转移的有利时机,加快建设再生不锈钢制品产业园区。

从此,黎云就多了两个身份———“推销员”“指挥员”:他亲自带队到佛山、深圳等地,与客商对接洽谈, 引进不锈钢企业;带领园区干部全程服务好建设工作,只要是企业建设中遇到的问题,黎云和园区领导都会第一时间赶到现场协调解决。2014年,再生不锈钢制品产业园区成为梧州首个产值突破500亿元的产业园区,成为梧州工业发展的“排头兵”。

从广东佛山转移过来的金海不锈钢公司总经理王文辉坦言,刚开始确实担心企业能否顺利发展,但随后的一次突发事件,不仅解除了他的担心,更坚定了他的信心。

那是2012年12月底的梧州,岁暮天寒。

一大早,黎云的电话响了。原来,园区正在施工建设的排污排水管道出现大面积塌方,影响到金海公司投资4000多万元的制氧车间的安全。危急关头,王文辉第一时间想到了黎云。

10多分钟后,黎云赶到现场。还请来建设、地质、设计的专家技术人员。研究制定抢险方案的时候,专家意见不一,有的说立即回填,保证安全;有的说如果回填了以后修起来困难更大,不是长远之计。这时候,梧州市最权威的一名地质专家跟黎云说了一句:如果你能够组织力量在今天天黑之前把这个塌方地填埋好,我从技术层面敢保证这里不会塌。

这是考验一名领导干部决断能力的时刻。黎云听了,沉思片刻,决定听取他们的意见,立刻组织力量进行填埋。黎云一直坚守在现场,研究制定抢险方案、指挥施工,与工人连续奋战了6个多小时,既完成了排水排污渠道的建设,又及时排除了险情,保证了企业正常生产。

“发生问题不可避免,关键是你怎么及时科学处理。而且发生问题、灾害时,‘一把手’必须到现场,决不能只听电话遥控指挥。如果不到现场,就没办法决策,或者决策不科学。”通过这件事,黎云得到了这样的启发,也让他在工作中有了更为清晰的思路。

凡遇到较大的突发事件,黎云都会第一时间到现场。他深知,只有到现场,才能对问题有直观的认识,才能够把发生的事情处理得更加及时、妥善,才能使灾害造成的损失降到最低。

“当书记不能把群众的困难当包袱”

黎云在网上看到了这样一个贴子。帖子上说,农田被征用后,好多年轻人找不到活干。近年引进了这么多企业怎么会有农民没活干呢?黎云没敢怠慢,立刻赶往被征地的村子。

“现在我们都是无业的,到外面都是打散工的……”“好的工人找不到好的老板, 好的老板找不到好的工人。”龙新村村民们说的,正是长洲区近两年的普遍现象。随着城市发展重心西移和东部产业转移,长洲区2万多亩土地被征用,随之出现了不少失地农民,没有就业技能的农民,靠着征地补偿金坐吃山空,偶尔参加的技能培训,跟需求对不上不说,还拿不到证书。

“没有证不行啊……”黎云眉头紧锁。一边是农民找不到工作,另一边是长洲区的不少大型企业在为找不到合适的工人而发愁。这样的状况让黎云意识到:企业的网上信息,村民看不到;政府的技能培训跟不上, 老百姓又无所适从。

“我们的失地农民,也是未来发展的劳动力红利,像有些地方出现用工荒,如果出现了用工荒以后我们才想到去做培训,那发展就滞后了。”当书记不能把群众的困难当包袱,这是黎云对自己的一贯要求。他多次把失地农民问题摆上区委常委会,与常委们深入研究,提出由人社部门联合乡镇街道,为每个失地农民建立起包含人口数、人员结构、就业情况在内的工作台账,进行跟踪服务和“菜单式”培训,引导失地农民尽快转变为市民。黎云又召集园区企业业主开会,讲清讲透互利共赢的利害关系,引导园区企业同等条件下优先录用失地农民,建立起失地农民就业“直通车”,帮助他们就近就业。

很快,区里、镇里的干部都立了“军令状”:为每个失地农民进行跟踪服务和培训,引导企业优先录用失地农民,并为16366名失地农民办理了养老保险。严格落实市委、市政府的政策要求,拿出征地面积5%的土地,作为“回留地”返还给村里,由村民们集体经营,以此吸引村民在家乡创业、致富。

“习近平总书记在北京接见全国优秀县委书记的时候,要求我们要做群众的‘贴心人’,我们就要把群众想要解决的问题努力解决好。同时,这项工作也是全区发展的需要。”有了共识,还要建起相应的机制。黎云把当地群众面临的各种困难,都列入不解决就影响发展的重点事项,落实专人重点解决。目前,仅不锈钢园区企业就录用失地农民1000多人, 占附近被征地村组人口的35%。

征地搬迁也是黎云心中的一块大石头。征地拆迁没有做好,让企业无法进驻落户,到头来也会影响经济发展,会影响到整个城区建设。在黎云看来,征地搬迁难就难在怎么样在搬迁户的利益和国家、集体利益中找到结合点和平衡点,这是一个极大的考验。

围绕毅德城、红岭路网、西江三桥、北侧物流园等市重大项目建设,黎云和大家一起全力以赴,加快推进征地搬迁。对涉及征地搬迁的难点问题,他没有呆在办公室听汇报、作指示,而是坚持深入一线、面对群众、直面问题,做细做实工作,妥善解决征地搬迁引发的各种问题。亲自登门讲法律、讲政策、讲情理、讲利益,通过拉家常,黎云了解到他们生产生活中的困难,及时协调相关部门按政策解决落实,群众心里很受感动。正是通过一次次面对面的交流,既保证了项目顺利建设,又维护了和谐稳定。2011年以来, 累计完成征地23000多亩,签订拆迁协议2200多间(户),为梧州城市建设和项目建设贡献了“ 长洲力量”。

“群众的事情再小再难,都要努力去解决”

随着城市化进程加快,大批农民进城务工,给长洲区的城市建设和管理带来不小的压力。

人心换人心,八两换半斤。黎云没有忘记这个朴素的道理。他要求大家换位思考,真正把农民工当成“亲人”,尽己所能地为他们解决困难和问题,用宽容和服务引导他们成为“新长洲人”。针对日益突出的务工人员子女入学问题,黎云组织了财政、教育等部门进行专题研究,通过加大投入,改建、扩建、新建一批学校, 较好地保证了进城务工人员随迁子女的入学需要。

“有些问题根本不是我们社区能够协调解决的。”一些社区干部向黎云大倒苦水。

“群众找我们办事,正说明了对我们的信任。”黎云总是这样勉励大家。他经常说,一个党员,如果与群众的距离远了,就与党拉开了距离;心中没有群众,就不配再做共产党员。

总能看到这么一幅场景:一群群居民围着黎云,像熟识的老朋友一样拉着家常。而黎云问得最多的是,大家有没有什么困难?需要区里做些什么?黎云经常到基层、到社区调研。

在深入走访和群众拉家常过程中,许多问题被发现,许多想法、决策也由此萌芽。

黎云(中) 检查社区工作开展情况

2013年春节前夕,黎云到困难党员家中慰问,了解到竹湾社区一直是主路灯火明亮、小巷一片漆黑,群众反映强烈。针对这一问题,他亲自跟踪落实, 协调市政、财政、供电、长洲镇等部门, 逐一解决落实了路灯安装的经费、技术等问题。目前,竹湾社区居民主要居住集中区的路灯都亮起来了,不仅解决了群众晚上出行的照明问题,也方便了群众早上搬运买卖蔬菜。

一线服务中, 黎云又有了新的思考, “好的做法应该上升为机制”。2012年以来,以丰业社区为试点,长洲区启动了“网格化”管理模式,把生活小区单元化,落实网格管理员,第一时间收集、反馈单元网格内的问题情况,然后由社区党员义工“组团”提供服务。

“现在社区服务很及时,上午反映的问题下午就能解决。”“网格化”管理模式得到了市民群众的肯定。

“群众利益无小事,群众的事情再小再难,都要努力去解决。”这位从基层一步步干起的书记,始终对党、对社会、对人民心存感恩。一桩桩事关百姓冷暖的民生实事,让群众竖起了大拇指。黎云撒下去的是爱民为民的种子,收回来的是百姓的心。

编辑:陈源素

桂公网安备 45010302001193号

桂公网安备 45010302001193号