图片·故事丨正能量村史文化推动乡风文明 助力乡村振兴

“‘遵纪守法,勤劳致富,先公后私,自有信服’‘手持正义,肩挑道义,君子爱财取之有道’……这几条家训说得好,和我们家的祖训相似,都是教育子孙后代要以清正廉洁作为做人做事的人生准则,很有教育意义。”12月1日,在都安瑶族自治县高岭镇定福村,南宁市马山县游客李曼春女士对村史馆中展示的“家训、祖训”内容点赞。

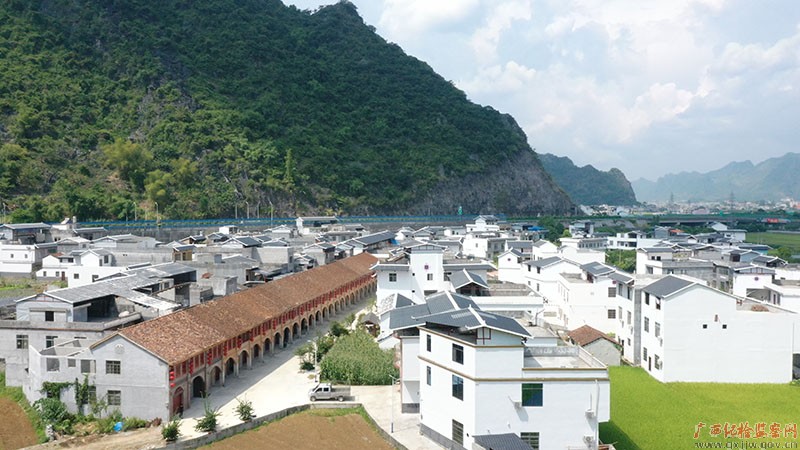

实施乡村风貌提升后,村民的房屋变得越来越漂亮。(韦昌恒/摄)

定福村是河池市“文明村”,因创建“村史馆”等而走红,一举成为都安瑶族自治县的一个“网红”村。

“文明乡风是乡村振兴的重要内容和有力保障,要培育文明乡风、良好家风、淳朴民风,不断提高乡村社会文明程度。”定福村党支部副书记黄家生介绍,乡村振兴号角吹响以来,在镇党委政府的引导下,该村党支部紧紧围绕习近平总书记提出的“望得见山,看得见水,记得住乡愁”,创新利用“村史文化”资源,助推乡风文明发展,推动基层治理,实现村貌美丽,村风和谐,村民幸福。

旺六屯的传统骑楼群民居是黄家生口中“村史文化”的亮点,是上个世纪70年代“农业学大寨”时期建成的大寨楼。今年年初,该县将旺六屯列为“两高两道”沿线乡村风貌提升示范村(点),投入980万元,对140栋民房的风貌改造提升,如今已成为该村远近闻名的特色景点。

在风貌改造提升中,大寨楼也得到了修整。凭借特色景点的影响力,村党支部、村委征得村民同意后,将大寨楼一楼改造成“村史馆”,作为村里的活教材,教育后辈牢记党恩,永远跟党走。同时,设“同心”协商议事室、农家书屋、人大代表联络站、粤桂协作展馆、村屯党支部委员会、农民书画社、古农具展示长廊等,供村民和游客参观学习。

“村史馆主要展示红色村史,如乡贤名士、先进典型人物故事,村内各家族的家训、祖训等。村民在这里学到了邻里和睦、严以治家、移风易俗的道理理念,开阔了胸怀,丰厚了乡风文化,团结互助、好人好事蔚然成风。”该镇纪委书记黄文春说,以前农户间为了一丁点小利益就引发冲突,现在没有了,一些长达十几二十年的“宿怨”也化解了,一些因为个人诉求得不到满足而持续信访举报的情况也几乎没有了。

坡角屯有一对堂兄弟,原本两家人亲如一家。5年前,为了一点土地权益的归属,两人一直协商不下,积怨越来越深,甚至大打出手,长辈和村干部多次调解也无济于事。

“为了化解这两堂兄弟的积怨,我们将两人带到村史馆,通过参观村史馆、听取老前辈同甘共苦、互相帮助的故事等开导他们。最终,深感惭愧的两人携手走进‘同心’协商议事室,握手言和。”黄文春直言,这种最直接的化解方式,效果也是最明显的。

定福村村史馆展示红色村史,如乡贤名士、先进典型人物故事等,地气十足。(黄文春/摄)

定福村正能量的村史文化,还给村民注入了强劲的内生动力,村民们主动摈弃了慵懒散和等靠要的思想。

设六屯村民黄东倡在县城务工时,不幸摔断了三根肋骨,加上妻子改嫁,孩子年幼,他曾万念俱灰。在村党支部的教育引导下,他接受了村史教育,了解了定福村老前辈的奋斗历史,很快重拾信心,积极发展养殖业,成为村里响当当的致富带头人。

“现在我养有16头牛,30头猪,生活越来越好,日子越过越甜。”说起党的好政策,正在给牛喂草的黄东倡不住感慨。

作为国家乡村振兴重点帮扶县,该县纪委监委充分发挥监督保障执行、促进完善发展职能作用,着力于“产业振兴”,把工作重心放在“农民增收”“产业发展”“壮大村级集体经济”上,督促乡(镇)党委政府、驻村工作队及相关职能部门狠抓牛、羊等特色产业,强基固本,筑牢乡村振兴的“基石”。

在镇纪委的监督推动下,定福村进一步优化产业布局,对现有草莓、葡萄种植等产业进行品质提升,扩大种植面积15亩,打造微菜园、微田园、微果园,增强辐射范围,千方百计增加群众收入。

如今的定福村,一座座民房华丽大变身,变得别致、韵味十足,菜园、果园、田园、村各功能室错落有致,绿荫、亭台、骑楼墙……一幅村净、景美、民富的美丽乡村画卷正徐徐铺展开来。(都安县纪委监委)

高速路旁的定福村,如一幅美丽的画卷。(周学丛/摄)

编辑:何森

桂公网安备 45010302001193号

桂公网安备 45010302001193号